Der japanische Kultschneider als Existenzialist – Interview und Begegnung zweier Legenden

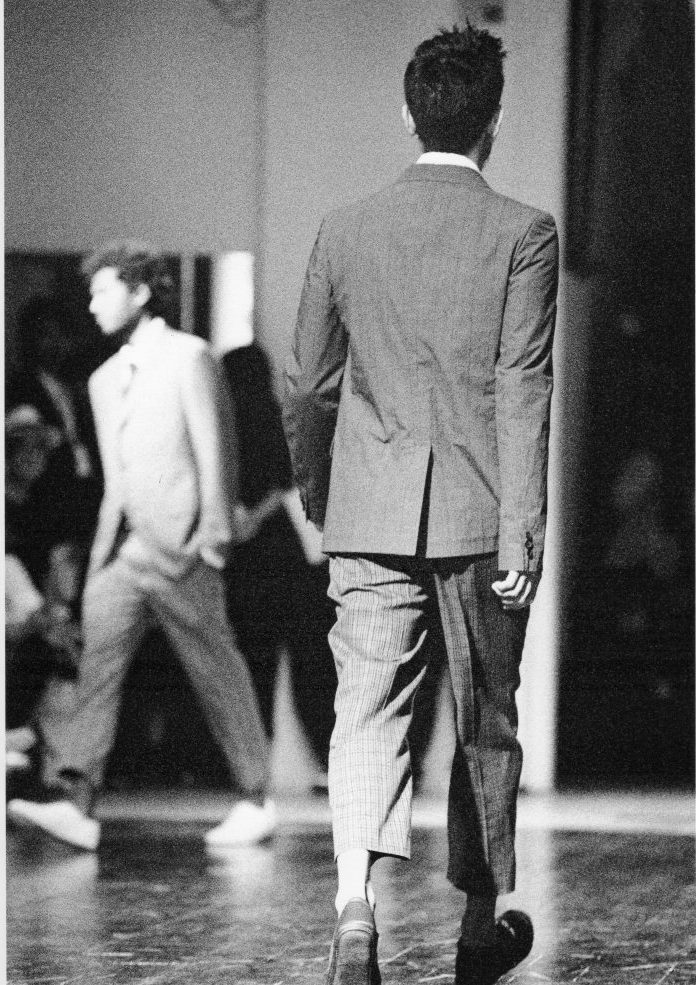

Paris, Ende Juni. In der Rue Saint Martin, einer Seitenstraße unweit des Centre Pompidou, drängt sich eine exotische Schar von Leuten vor einem Hauseingang: glatzköpfige Männer in goldenen Kaftans, zarte Asiatinnen in strengen schwarzen Kleidern und übergroßen Hüten, Kameras klicken, Limosinen fahren vor. Es ist Fashion Week und an diesem Abend zeigt Yohji Yamamoto in seinem Pariser Atelier die Männerkollektion. Die Models führen geblümte Pluderhosen vor, lockere Trenchcoats, asymmetrische Hemden, Strohhüte und blaue Flecke im Gesicht. Nach 20 Minuten ist alles vorbei. Großer Applaus. Der Meister verbeugt sich mit scheuem Lächeln. Auf dem Rücken seines Jackets steht „For Sale“.

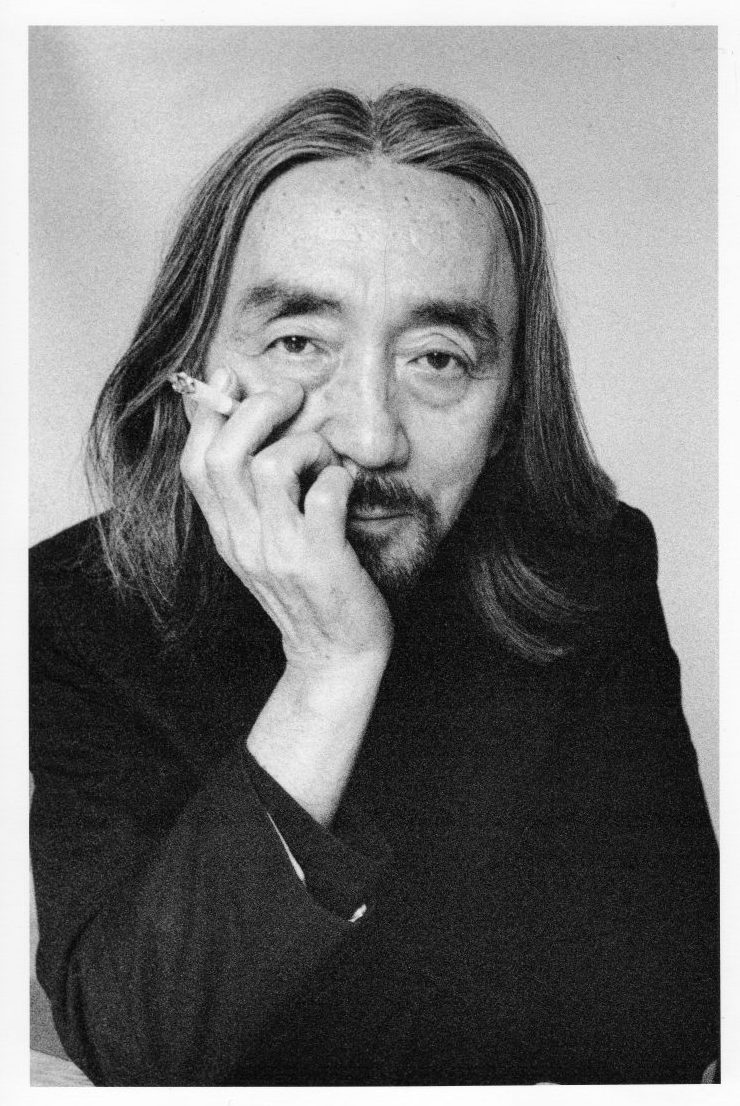

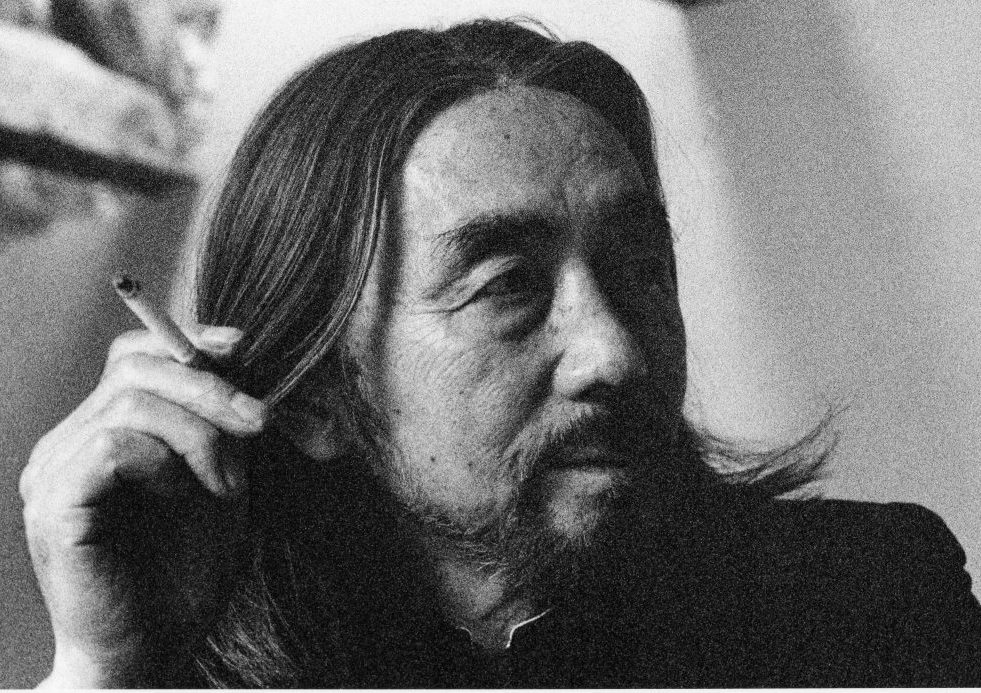

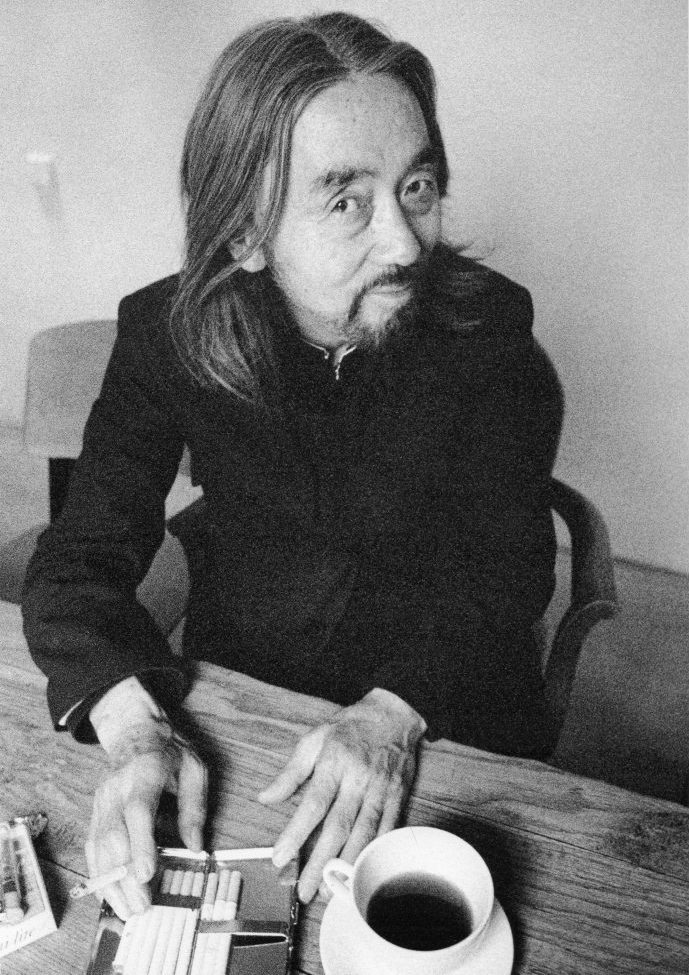

Das war vor dreizehn Jahren. Damals traf ich Yohji Yamamoto zum interview in Paris. Eine besondere Begegnung, nicht nur weil der japanische Designer Kultstatus besitzt. Yamamoto gibt selten Interviews und wenn, dann sind seine Antworten oft einsilbig, so als rede er grundsätzlich nicht gern über sich und seine Arbeit. Um das Eis zu brechen, hatte ich einen Freund mitgebracht: Jerry Berndt, ein Meister der Street Photography und selbst eine Legende. Er sollte die Porträtfotos machen und den scheuen Japaner aus der Reserve locken. Etwa gleich alt wie Yamamoto, hat Jerry Amerikas Bürgerproteste dokumentiert, den Völkermord in Ruanda und das Rotlichtmilieu in Boston. Mit Mode hat er nichts am Hut. Dafür spielt er höllisch-gut Mundharmonika und begeistert er sich für Jazz und Blues – genauso wie Yohji Yamamoto. Old-school ist auch Jerrys Foto-Ästhetik: Schwarzweiß, analog, kein Blitz, Handabzüge. Das Beharren auf klassisches Handwerk – auch das haben beide gemeinsam.

Zum Interviewtermin begrüßt uns der Meister geschäftsmäßig kühl. Er habe nur wenig Zeit, für Fotos eigentlich gar nicht. Fine with me, sagt Jerry. I’ll stay in the background and shoot while you are talking. Vorher stelle ich den Fotografen vor. Der Mann hinter der Kamera sei nicht ganz unbekannt, sage ich. Seine Werke hängen in berühmten Museen wie dem MoMA in New York. Hmmm, brummt der Designer. Außerdem kenne sich Jerry bestens in der Blues-Szene aus und sei sogar schon mal mit Muddy Waters aufgetreten. Da fährt der Modedesigner hoch, als hätte ihn ein Stromschlag getroffen. „Muddy Waters??“, ruft er verblüfft. Als Jerry von seinem Gig mit Muddy Waters erzählt, einer amerikanischen Blues-Legende, ist Yamamoto wie elektrisiert. Er zündet sich eine Zigarette an – eine von vielen im Laufe unseres Gesprächs – lacht und erklärt mit leuchtenden Augen, Muddy Waters sei für ihn der größte Musiker überhaupt. Das Eis ist gebrochen!

Im Interview erzählt Yamamoto von seiner Kindheit in Japan, spricht über Punk und Protest, Zigaretten und Alkohol („die köstlichsten Dinge auf der ganzen Welt“), Anti-Mode und einen Rock für Obama. Das Gespräch erschien mit Jerry Berndts großartigen Fotos im September 2012 im Kunstmagazin art. Erst kürzlich sind mir diese Bilder wieder in die Hände gefallen. Jerry hat die Essenz von Yamamoto eingefangen. Es sind keine schmeichlerisch hochglanzpolierten Aufnahmen, sondern existenzielle, ehrliche Zeugnisse in magischem Schwarzweiß. Neben der Porträt-Session hat Jerry auch bei Yamamotos Modenschau und in seinem Atelier fotografiert. Die meisten Bilder sind nie veröffentlicht worden. Jerry ist ein Jahr nach dem Interview überraschend gestorben, die Fotos lagen zusammen mit Probedrucken und Kontaktabzügen jahrelang unbeachtet in einer Fotokiste. Jetzt kommen sie wieder ans Licht, zusammen mit meinem Interview, dass auch immer noch ganz knackig klingt.

UTE THON: Herr Yamamoto, Die Modenschau gestern Abend hat Spaß gemacht. Ihre neue Männerkollektion ist überraschend farbenfroh und verspielt. Es gab allerdings einen irritierenden Aspekt, alle Models hatten Hautabschürfungen und blau geschlagene Augen aufgeschminkt. Was wollten Sie damit sagen?

YOHJI YAMAMOTO: Es sollte aussehen wie Jungs nach einer Rauferei. Ich weiß nicht, ob so etwas früher in Frankreich auch üblich war. In Japan jedenfalls hatten wir in meiner Jugendzeit sehr viele Raufereien auf der Straße. Wissen Sie, für junge Leute, besonders für Jungen, ist es ganz natürlich zu kämpfen. Als ich jung war, war ich ständig in Straßenkämpfe verwickelt, manchmal kam sogar die Polizei und beendete den Kampf, aber sie ließen uns immer laufen. Wenn heutzutage so etwas passiert, dann schreibt die Polizei gleich einen Strafzettel und schickt die Kids vor den Richter. Das nennt sich ‚Compliance’, also Handeln nach Vorschrift. Es gibt zu viele Compliance-Regeln in unserer Gesellschaft. Wenn ich in Japan auf der Straße eine Zigarette rauche, muss ich Strafe zahlen.

Sind Ihre Kleiderentwürfe also als Protest gegen zu viele Ordnungsregeln zu verstehen?

Zumindest halte ich das für eine schöne Idee.

Die gestrige Schau markiert Ihr 31. Jahr in Paris und ihr 40-jähriges Jubiläum als Modedesigner. Sind Sie vor Modenschauen immer noch nervös?

Zwischen der Kollektion für Männer und Frauen gibt es einen kleinen Unterschied. Vor Männermodenschauen bin ich nicht wirklich nervös. Nicht weil das Entwerfen für Männer einfacher wäre. Im Gegenteil. Es ist sogar schwieriger, weil man bei Männerkleidung schnell an Grenzen stößt. Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Kleidungsstücken, Jacke, Hose, Hemd. Damit lässt sich nur schwer spielen. Bei Frauenkleidern dagegen ist die Gestaltungsfreiheit grenzenlos.

Mit Ihren Entwürfen haben Sie immer wieder Modekonventionen gesprengt. Sie steckten schlanke Frauen und übergroße Uniformjacken und ließen Männer weitschwingende Röcke tragen. Ist das Ihre persönliche Revolte gegen das Mode-Establishment oder ein Akt der Befreiung der Frau?

YY: Mit Konventionen hat das nichts zu tun. Ich habe mich einfach entschieden, auf einem Seitenweg der Modeindustrie zu arbeiten. Es gibt die breite Modestraße, die hat mich nie interessiert. Ich habe immer gegen die Hauptstraße gearbeitet. Ich entwerfe Anti-Mode.

Anti-Mode? Was genau meinen Sie damit?

Wenn das Entwerfen von Mode Kunst genannt werden kann, dann bin ich vielleicht ein Künstler. Und ich glaube, die Mission eines Künstlers sollte es sein, etwas gegen das normale Denken, gegen die gewöhnlichen Sorgen zu tun. Nur indem wir den Regeln der Gesellschaft widerstehen, können wir einen neuen Weg zum Leben finden. Im Main Stream zu schwimmen mag angenehm sein, aber das war nichts für mich. Denn schon von Kindheit an, als ich fünf, sechs Jahre war, hegte ich starke Zweifel am Leben. Ich war wütend auf den Gemeinsinn der Gesellschaft und die Rolle der Familie.

Wie würden Sie Ihre Rolle definieren. Sehen Sie sich als Künstler?

Ich würde mich nicht als Künstler bezeichnen. Die meisten Leute nennen mich Modedesigner, ich selbst sehe mich als Schneider, als Kleidermacher, also als Handwerker, nicht als Designer.

Trotzdem gibt es eine Menge Leute, die Sie für ihre künstlerischen Talente bewundern. Ihre Entwürfe wurden mit Skulpturen verglichen und mit dekonstruktivistischer Kunst. Sie wurden in Kunstmuseen ausgestellt. Stört Sie das?

Ja, manchmal schon. Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts herrscht in der bildenden Kunst große Verunsicherung. Es stellte sich die Frage: Ist es überhaupt noch möglich, reine Gemälde und Plastiken für das 20. Jahrhundert herzustellen? Später gab es starke Einflüsse aus Amerika, Andy Warhol und die Pop Art. Ich finde, Pop Art und Mode sind eng verwandt. In früheren Zeiten wurden die Künstler von den mächtigsten Herrschern, Kaisern und Königen, beauftragt, meisterhafte Gemälde und Skulpturen herzustellen. Das war damals ganz okay. Aber heute gibt es diese Machtstrukturen nicht mehr. Jeder einzelne muss sich selbst anstrengen und suchen, wie man neue Emotionen wecken und den Menschenverstand ändern kann. Diese Herausforderung ist Rolle des Künstlers geworden.

Gibt es bestimmte Künstler oder Kunstwerke, die Sie besonders beeinflusst haben?

Nicht wirklich. Manchmal wurde ich von Fotografien inspiriert, zum Beispiel von Man Ray. Er ist fantastisch. Für mich sind sehr gut gemachte Fotos stärker als jedes Gemälde. (Er greift in seine Jackentasche und zieht ein Päcken Zigaretten hervor). Haben Sie etwas dagegen, wenn ich rauche?

Nein, gar nicht. Rauchen Sie nur.

(Zündet sich eine Zigarette an und inhaliert genüsslich) Zigaretten und Alkohol sind die köstlichsten Dinge auf der ganzen Welt.

Aber nicht unbedingt die gesündesten. Sie fördern die Kreativität – oder zumindest glauben wir das. Ich würde gern mehr über Ihre kreative Methode erfahren. Womit fangen Sie an?

Alles beginnt mit dem Stoff. Und mit einem bestimmten Sinn für das Unperfekte. Ich mochte schon immer Asymmetrien, sowohl beim Entwerfen als auch bei Leuten. Einfach ausgedrückt, ich mag die Schwächen von Menschen und denke, viele ihrer attraktiven Seiten resultieren aus ihrer Unvollkommenheit. Ebenmäßigkeit in Gestalt und Charakter bringen mich um.

Zigaretten und Alkohol sind die köstlichsten Dinge auf der ganzen Welt.

Worin liegt der fundamentale Unterschied beim Entwerfen von Frauen- und Männerkleidung?

Weil ich selbst ein Mann bin, verstehe ich die Haut eines Mannes. Ich begreife leicht, welche Art von Stoff und welcher Schnitt bequem sein könnten. Wenn ich Männerkleidung entwerfe. fühlt es sich so an, als mache ich sie für meine Freunde. Das sind keine Sachen für konservative Banker oder Regierungsleute, es sind Sachen für freie Menschen, Künstler, Musiker, Obdachlose. Für mich stehen die alle auf derselben Ebene. Mit Frauenkleidern ist das anders. Ich bin keine Frau, habe nicht ihre Haut und ihre Gefühle. Frauen sind immer geheimnisvoll, jedes Mal warte ich auf diese besondere Mischung aus Erregung und Konflikt zwischen dem Frauenkörper und meiner Kleidung. Dafür muss ich jedes Mal neu kämpfen – für den Moment, wenn die Kleider und der Körper des Models zum ersten Mal aufeinander treffen. Das ist für mich der magische Augenblick.

In Deutschland gibt es ein Sprichwort, „Kleider machen Leute!“, das besagt, dass ein Schneider sehr viel Macht hat. Würden Sie dem zustimmen?

Ich glaube, dass Kleider Menschen ändern können. Wenn ein junges Mädchen bei mir zum erstem Mal ein Outfit kaufen möchte, sage ich ihr: Dafür musst du deinen ganzen Lebensstil ändern. Wenn du ein ganz normales, gewöhnliches Leben führst, kannst du meine Sachen nicht tragen. Du musst ein freier Mensch werden – oder ein unverstandener Mensch. Wenn du meine Sachen trägst, kannst du nicht der Chef eines großen Unternehmens werden.

Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika meinen Rock tragen würde, dann gäbe es keine Kriege mehr.

Warum nicht? Denken Sie nicht, dass sich auch in den Führungsetagen die Einstellungen geändert haben? Es wäre doch toll, wenn Barack Obama einen Ihrer Männerröcke im Oval Office tragen würde.

Wenn das passieren würde, dann würde es ganz anders ausstehen auf der Welt. Wenn der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika meinen Rock tragen würde, dann gäbe es keine Kriege mehr.

Dann sollten Sie ihm ganz schnell einen schicken…

(lacht) Ja, vielleicht sollte ich das tun.

Oft ist geschrieben worden, dass Ihre Kleider viel über Ihre japanische Herkunft sagen und eine besondere asiatische, Zen-artige Philosophie reflektieren. Gerade zu Anfang Ihrer Karriere haben Sie das immer von sich gewiesen und wollten nicht in diese Schublade gesteckt werden. Wie stehen Sie heute zum japanischen Einfluss auf Ihr Werk?

Ich wurde in Japan geboren und habe japanische DNS. Deshalb muss ich mich nicht besonders japanisch geben, wenn ich internationale Techniken anwende. Die Leute sehen in meinen Entwürfen den japanischen Geist, etwas das sie selbst erfinden müssen. Ich muss nichts erfinden, ich tue das ganz selbstverständlich, weil Japan in mir ist.

Es wäre ohnehin zu kurzsichtig, Ihre Kleider nur auf den japanischen Einfluss zu reduzieren. Ich denke, gerade Ihre frühen Entwürfe aus rohem Stoffen, mit unfertigen Nähten und Säumen reflektieren den rebellischen Geist der 70er und frühen 80er Jahre, etwa die Londoner Punk Rock-Szene. Gibt es da eine Beziehung?

Grundsätzlich mag ich die Punk-Mode. Aber als Bewegung ist das nicht weiter gegangen. Punk ist keine Philosophie, es ist der Aufschrei der Jugend – junge Leute, die schreien wie Babies. Irgendwann werden wir dann erwachsen, doch den Geist der Jugend behalten wir in unserem Herzen. Das ist wichtig, denn es ist ein sehr reines Gefühl.

Welches Gefühl tragen Sie im Herzen?

Wut! Wut darüber, dass ich erwachsen geworden bin. Das ist ein großes Paradox. In letzter Zeit fange ich sogar an, mich richtig dafür zu hassen, dass ich alt werde.

Wenn Ihre Kollektionen Ihre Stimmung wiedergeben, dann ist die tatsächlich ziemlich düster. Ihre liebste Farbe ist Schwarz, auch wenn Sie in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen Rot oder Orange untermischen. Wie setzen Sie Farbe ein?

Das ganze begann mit der Idee, dass in modernen Großstädten wie London, Paris, New York oder Tokio schon so viele verschiedene Typen von Leuten herumlaufen. Wenn die alle auch noch verschiedene kunterbunte Kleider tragen, macht das die Stadt schmutzig und hässlich. Ich glaube fest daran, dass Menschen in modernen Großstädten Uniformen tragen sollten. Und wenn man mich fragen sollte, würde ich sie nur zu gern entwerfen. In einer Demokratie gehört es natürlich zu den Freiheiten, sein Outfit frei zu wählen, und das ist schön. Aber mit dieser Freiheit trägt man auch eine große Verantwortung. Als ich begann, Kleider zu entwerfen, wollte ich den Leuten nicht die Augen verwirren und arbeitete nur mit monotonen Farben, marineblau, schwarz, beige. Mittlerweile benutze ich auch grellere Farben. Das ist mein Statement gegen die vorherrschende Meinung, Yohji kann nur schwarz.

Ich glaube fest daran, dass Menschen in modernen Großstädten Uniformen tragen sollten. Und wenn man mich fragen sollte, würde ich sie nur zu gern entwerfen.

Das Design-Museum Holon richtet Ihnen eine Retrospktive aus. In der Vergangenheit haben Sie oft Zweifel daran geäußert, Kleider im Museum auszustellen. Haben Sie ihre Meinung geändert?

Es ist für mich immer noch eine Herausforderung, im Museum auszustellen. Aber ich möchte sehen, welche Gefühle das weckt. Vor ein paar Jahren hatte ich eine Schau im Modemuseum Antwerpen. Damals entschieden wir, dass die Besucher sich die Kleider nicht nur ansehen, sondern sie auch anziehen konnten. Ich mochte dieses Konzept. In Holon haben die Leute die Möglichkeit, meine Sachen anzufassen. Das ist sehr wichtig, denn für Modekreationen ist Fühlen das Schlüsselwort. Es gibt viele Kunstformen, Malerei, Musik oder Theater, wo wir nur unsere Augen, Ohren und Nasen gebrauchen. Doch bei Mode ist der Tastsinn essentiell.

Sie benutzen ausschließlich Stoffe aus Japan. Was ist an denen so besonders?

Es geht um Handwerkskunst, wie man sie nirgends sonst auf der Welt findet. Die Weber beginnen auf meine Anfrage ganz von vorn mit der Wahl der Garne, so dass ein neuer Stoff entsteht. Sonst wäre der Prozess des Zuschneidens und Drapierens nicht interessant, denn Entwerfen heißt, immer etwas Neues zu erfinden. Ich will nicht der König des Stils sein und immer wieder dieselben Entwürfe machen. Da ist so langweilig. Ich will jedes Mal Veränderung, eine neue Aufgabe, auch wenn das kommerziell ein großer Fehler ist. Aber für mich ist die Herausforderung das wichtigste.

Sie haben auch Theaterkostüme entworfen, 1993 für „Tristan und Isolde“ bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth. Später arbeiteten Sie mit Pina Bausch zusammen…

Ich habe auch Kostüme für Kinofilme des japanischen Regisseurs Kitano und Wim Wenders entworfen, aber nie für Pina Bausch. Das ist ein Gerücht. Sie bat mich anlässlich des 25. Jubiläums ihrer Truppe in Wuppertal, mir etwas für die dortige Oper auszudenken. Also habe ich auf der Bühne eine improvisierte Performance gemacht.

Ich habe schon gehört, dass Sie gelegentlich auf der Bühne auftreten, Gitarre und Harmonika spielen und Blues singen. Tun Sie das immer noch?

Ja, das ist mein Hobby. Ich mag die Musik der Schwarzen. Das ist die einzige Kultur aus den Vereinigten Staaten, die mich interessiert. Es ist eine Kultur, die aus der Unterdrückung kommt, und dem fühle ich mich verbunden.

Yohji Yamamoto gehört zu den einflussreichsten Modemachern der Welt. Er wurde 1943 in Tokio geboren und wuchs als Halbwaise – der Vater war im Krieg gefallen – im kriegszerstörten Japan auf. Seine Mutter sorgte als Schneiderin für den Unterhalt der Familie. Der Sohn interessierte sich für ihr Handwerk, sollte zunächst jedoch Jura studieren. Später wechselte er an die renommierte Bunka-Modeschule in Tokio, wo er das Examen mit Bestleistung bestand. Anfang der siebziger Jahre brachte er unter dem Label „Y’s“ erstmals eigene Entwürfe auf den Markt, die sich durch reduzierte Grundformen und raffinierte Schnitttechnik in seiner Lieblingsfarbe Schwarz auszeichneten. 1981 präsentierte er – zusammen mit seiner damaligen Lebensgefährtin Rei Kawakubo vom japanischen Avantgarde-Label Comme de Garcon – seine erste Damenmode-Kollektion auf den Pret-a-Porter-Schauen in Paris. Die asymmetrischen, unfertig wirkenden Kleider lösten in der Modewelt Begeisterung und Unverständnis aus. Während die angesagten Modedesigner ihre Models mit High-Heels, engen Röcken und Schulterpolstern über den Laufsteg stelzen ließ, trugen Yamamotos Frauen überweite Hosen, Männerhemden und flache Schuhe. Innerhalb kurzer Zeit errangen seine Kleider Kultstatus und wurden zur bevorzugten Uniform von Künstlern und Intellektuellen, darunter auch Wim Wenders, der dem japanischen Avantgarde-Designer 1990 mit seinem Film „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ ein Denkmal setzte. Yamamotos Entwürfe werden gern als Protest gegen die gängige westliche Modeästhetik interpretiert. Sein Einfluss auf die jüngere Designer wie Junya Watanabe, Martin Margiela oder Marc Jacobs ist unverkennbar. Zudem gehört er zu den langlebigsten Designern im kurzatmigen Modegeschäft. Yamamotos Imperium umfasst rund 300 Geschäfte weltweit mit einen geschätzten Jahresumsatz von 100 Millionen Dollar.

Alle Fotos: Jerry Berndt, Paris 2012: Copyright: Jerry Berndt Estate